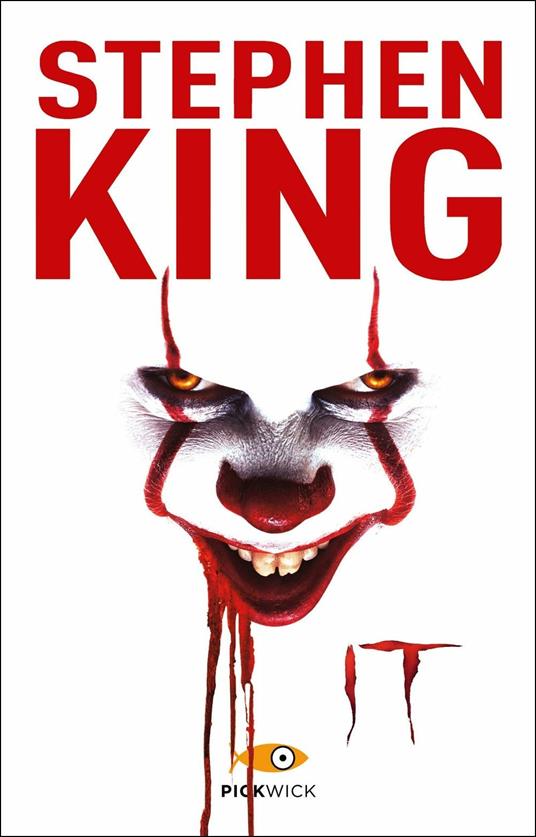

Stephen King, romanziere statunitense del Maine, autore di svariati best e long-seller dei quali a fianco vediamo la copertina di uno dei più celebri (messo qui non solo a titolo esemplificativo, trattandosi del suo primo romanzo che abbia letto e che rimane tuttora uno dei miei preferiti); non poteva che essere lui il “mio” Re.

Il motivo è sia letterale che letterario: ai miei occhi e non solo a quelli il buon vecchio zio Steve è una sorta di narratore supremo, un Dottor Strange della letteratura.

Come il suo omonimo1 eroe Marvel che custodisce l’Occhio di Agamotto, anche King è dotato di un terzo occhio. Un occhio della mente, lo sguardo sul mondo dell’eterno se stesso fanciullo, spalancato sul fantastico e sull’inverosimile.

King è peraltro l’unico che ancora respira fra gli scrittori che considero i miei numi tutelari, e dunque: lunga vita al Re!

I restanti fantastici quattro, in ordine di dipartita, sono: Ernest Hemingway dall’Illinois, USA, che credo non abbia bisogno di presentazioni.

Primo Levi da Torino, che si tende a ricordare in primis come autorevole testimone dell’Olocausto, stile misurato e sguardo limpido; cosa che gli si può ascrivere con pieno merito, senza però trascurarne l’alto profilo di scrittore tout court, capace di trattare con arguzia un ampio ventaglio di tematiche. Nei suoi confronti più ancora che verso gli altri provo un misto di affetto devozionale e gratitudine.

Franco Lucentini da Roma e Carlo Fruttero, di nuovo da Torino, fini cesellatori di parole e narratori godibili come pochi.

A questi cinque scrittori devo molto. Sia per le numerose, interessanti e piacevoli ore trascorse immerso nei loro scritti, nell’arco di ormai quasi quattro decenni. Sia perché sono coloro, con i propri stili e linguaggi peculiari, che avverto più in sintonia con il mio sentire, nel leggere come nello scrivere. Dalle loro parole traggo nutrimento e ispirazione.

Con questo non sto certo affermando né peraltro mi illudo di sapermi esprimere al loro pari, figuriamoci. Semplicemente, sono i fini tessitori di melodie che più spesso di altre mi riscopro di tanto in tanto a fischiettare.

Questo breve elenco di nomi e apprezzamenti non esaurisce la schiera dei miei autori preferiti; ne annovera soltanto i principali, quelli di più immediato riferimento. Ma ce ne sono altri.

Ne aggiungo qui solo un paio, i primi due che mi vengono in mente, giusto per gradire. Douglas Adams da Cambridge, Gran Bretagna, autore poliedrico e geniale – lo scrivo senza timore di un aggettivo spesso attribuito con troppa facilità – un altro che ha raggiunto troppo presto la radura in fondo al sentiero, per citare una delle tante memorabili espressioni del Re2.

La sua inventiva comica e linguistica riesce a essere così spiazzante e impetuosa che, leggendolo, mi alterno fra lo scoppiare a ridere da solo e restare a tal punto rapito di meraviglia da imbambolarmi con un sorriso di totale compiacimento. E Alessandro Baricco, terzo uomo da Torino. Punto. Metto un punto perché sono consapevole di quanto Baricco risulti divisivo, il che meriterebbe una trattazione a parte che rimando a un tempo e a una sede più opportuni.

Qui, ora, voglio solo dire – giacché al pari di King per fortuna anche Baricco ancora vive e lotta insieme a noi (pur se di recente non se l’è vista proprio bene): lunga vita all’araldo del Re!

1 Anche Strange è uno Stephen e si fregia del titolo di stregone supremo.

2 Per la precisione dall’octalogia de La Torre Nera.